La question n’est pas de savoir si la crise financière va “chicoter” l’Afrique mais plutôt quand est-ce qu’elle va frapper, qui et surtout quelle en sera la magnitude. Après la crise alimentaire, la crise énergétique et maintenant la crise financière, c’est bien le mode de création de la richesse et donc du capitalisme proposé par les tenants de l’ultralibéralisme qui est en cause.

croissance

Togo : Risque repoussé en 2010

Suite à la visite de 48 heures au Togo d’Alain Joyandet, Secrétaire d’Etat français à la coopération et à la francophonie, la France a doublé son aide au développement au Togo. Celle-ci est passée à 5 millions d’Euro sur la base d’une aide budgétaire exceptionnelle de 2,5 millions d’Euro qui s’inscrit dans le cadre du « Partenariat mondial pour la sécurité alimentaire ».

ACP ET UE : UN PARTENARIAT EN MOUVEMENT ?

Les accords de partenariat économiques (APE) entre les 27 pays de l’Union européenne (UE) et les 79 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ne passent pas auprès d’une grande majorité des pays africains. Depuis le 1er janvier 2008, la dérogation de l’UE auprès de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) qui exonère les pays ACP de droits de douanes sur le territoire européen est virtuellement terminée.

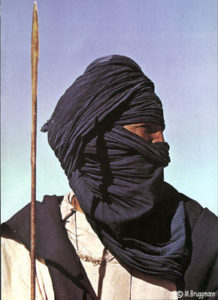

AFRIQUE : RISQUES TOUAREGS, UN ALIBI COMMODE

Depuis que l’Afrique a été découpée contre le gré de ses populations en 1885 lors de la Conférence de Berlin et que les chefs d’Etat africains, depuis 1963, s’accordent collectivement pour refuser la levée de l’intangibilité des frontières en Afrique, les risques de conflits sur le continent n’ont pas globalement diminué. Ils ont changé de nature.

FONDS VAUTOURS : DROIT DES CREANCIERS ET TRANSPARENCE ?

Pour comprendre le développement depuis plus d’une quinzaine d’années des « fonds vautours » (vulture fund en anglais), il faut rappeler qu’il s’agit d’une catégorie spécifique de fonds d’investissement spéculatifs (hedge funds).

NIGERIA : CORRUPTION BALISEE ET NOUVEAU DEPART ?

Selon le baromètre mondial de la corruption de Transparency International (TI), les efforts des gouvernements africains pour lutter effectivement contre la corruption restent une préoccupation importante. La moyenne annuelle de corruption dans le monde est de 28 sur une échelle où 100 correspond au pays le plus corrompu dans le monde et 0 celui qui l’est le moins.

S’investir en Afrique avec les Diasporas

Le co-développement est défini comme le contraire du mal-développement.

Il est proposé de promouvoir le co-développement dans un cadre décentralisé avec des institutions de contreparties structurées tant en Europe que dans le pays d’accueil pour créer un environnement institutionnel et législatif incitatif pour permettre l’aboutissement heureux d’une initiative concertée de co-développement.

Kenya ou la démocratie palliative en Afrique ?

Le Kenya est en train d’expérimenter une nouvelle forme de médiation confiée par l’Union africaine à l’ancien secrétaire général de l’ONU. Le refus par le président “déclaré” du Kenya d’accepter le ghanéen Kofi Annan comme médiateur pose problème.

La Diaspora togolaise : De l’arbitre à l’effet de levier

Les élections législatives togolaises du 14 octobre 2007 ne manqueront pas de faire l’objet d’inévitables divergences sur la transparence. 3 500 observateurs nationaux et internationaux sont sur le territoire pour rendre un verdict de transparence qui reste à faire avaliser par les protagonistes eux-mêmes. Malgré tout, cela ne devrait pas empêcher la crédibilité de cette consultation d’être acceptée par la population, les dirigeants de tous bords, et les communautés africaine et internationale.

Microfinance absente des institutions financières africaines : Vers une solidarité éthique nord-sud

L’acte constitutif de l’Union africaine [1] signé à Lomé au Togo (11 juillet 2000) rappelle indirectement dans son article 19 ce qu’il y a lieu de faire ou plutôt ce que la défunte Organisation de l’Unité Africaine (OUA) n’a pas réussi à réaliser, ceci en référence aux objectifs affichés en 1963 par les pères fondateurs de l’unité africaine à savoir : la création…

Une monnaie africaine commune : l’impossible respect des critères de convergence ?

Les monnaies africaines servant d’équivalent général dans les transactions ne peuvent évoluer vers une monnaie commune d’ici à l’an 2021 sur décision des chefs d’Etats membres de l’Union africaine.

L’inégalité en Afrique : une fatalité ?

Les corrélations entre la mondialisation économique, la pauvreté et les inégalités en Afrique sont souvent absentes selon que l’on présente la situation d’un point de vue des pays du Nord ou du Sud. Pourtant du point de vue de la population africaine, on peut être surpris par l’importance que prend l’acceptation de la fatalité comme source de justification de l’inégalité.

Togo : Elections législatives pour faire oublier la “mauvaise” gouvernance

Avec l’arrangement politique de Ouagadougou du 19 août 2006 intitulé “accord politique global” dans lequel il n’a pas été question officiellement de choisir le Premier ministre dans les rangs de l’opposition, le Togo vient de prolonger le suspense sur l’alternance ou la pérennisation d’un régime éthnico-familial fondé sur une armée non républicaine.